花椒村坪子寨组,地处木城乡东部,国土面积4平方公里,距乡政府17公里。分布在龙陵县木城乡花椒村委会坪子寨的彝族,其衣食住行与其他地区彝族相比,大致相同。保留完整的古朴着装、奇异民间风俗,近年正引起社会各界人士的广泛关注。而在彝族内部,生活习惯也呈现地域性差别,其复杂的历史渊源和多元的文化传承因子。有关彝族的文字文献记载较少。彝族没有自己的语言文字,也没有专门的语言学校,多数只能说不会写。也由于跟汉族交流频繁,多数已经汉族化,说汉话、写汉字、穿汉服,过节日或是办婚丧喜庆日才会穿上民族服装。至今,彝族主要居住在山区,善饮酒,靠山吃山,维持着刀耕火种的传统。

民族节庆

1、木城乡彝族(香堂人)火把节,是木城乡一项传统的少数民族节庆活动,传承时间久,独具特色。彝族(香堂人)火把节主要有以下主要仪式:(1)请火神(2)取圣火(竹片摩擦起火)(3)取火回家(撒烟火驱灾避邪、民族兴旺、五谷丰登)(4)点燃主火炬(5)打歌跳舞、撒烟火狂欢

2、木城乡彝族(香堂人)竹片摩擦取火是香堂人生产生活中,用自然采集取火的民间传统习俗,从古代到进入现代文明社会前都在该民族中流传,它是一种古老民族不断发展进步的见证。

龙陵县木城乡彝族(香堂人)竹片摩擦取火,具有鲜明的民族性,有一定的历史价值和考古价值,经历史资料印证,彝族(香堂人)竹片摩擦取火,与我国古代钻木取火有所不同,对人类历史考古学,历史学具有一定的考古价值。

土巴拉乐器

土巴拉乐器有多种,但因其体积偏大,不便携带,现主要推出酒醉筒、小三弦、乌嘟威三种体积较小、方便携带的土巴拉乐器。三种乐器多次参与土巴拉器乐的演奏,有的占主导地位,且多次获奖,是木城文化的主要品牌。酒醉筒在2003年申请为国家专利,小三弦在本地以定做、订购的小规模形式出现,乌嘟威除了能演奏外,多次搬上舞台做道具或饰品使用。此项目的开发,能使三种乐器更好地流通与市场,体现他们的经济价值;其次对木城土巴拉文化暨少数民族文化是一种直接的宣传;三是木城对外宣传的一个重要窗口。

1、酒醉筒

酒醉筒是用当地一种寄生藤科植物的适龄、适宜枝杆,取其一段,削去一节尖部使其平整,再用刀沿节根部的皮做一周旋切后,用手旋扭,使其被切皮一节皮杆脱离,左手持皮的一端,右手持杆的一端,嘴唇紧贴上端皮筒口,右手上下抽动吹奏,发出听似酒醉酒醉的声音,所以这种植物也被当地称之为酒醉树。现经改良加工制作的酒醉筒,具有24度的音域,换调自如,不受调式的限制,它既有管乐的音量、音质,又可奏出弦乐的效果,只要声乐能演唱的酒醉筒都能演奏,最富表现民间曲调的特色润音,它能从24度的最低音毫无裂痕地滑向最高音或从最高音滑向最低音,这种效果在当今所有中、西乐器中没有任何乐器能达到。酒醉筒独特新异的声音及演艺效果将为所有中、西器乐家族和交响世界增添浓墨重彩的一笔。在2003年获中华人民共和国国家专利保护,是龙陵县第一个获国家专利保护的项目。

2、小三弦

小三弦彝族香堂人语音称索嘞荇,整体结构跟其他民族的三弦大致相似,但在规格和音色方面极具地域特色。在木城乡人民群众的文化生活中小三弦占有重要地位。彝族香堂人弹奏小三弦的姿势很特别,弹奏时,将三弦平端于额下置于右小臂上,右手食指弹拨,左手虎口托住琴干,2、3、4、5、指点弦。定弦为:(硬调)D\D\A(软调)A\D\A,:。右手技巧有拨、挑、滚奏等,站、坐、走、跳均可弹奏。

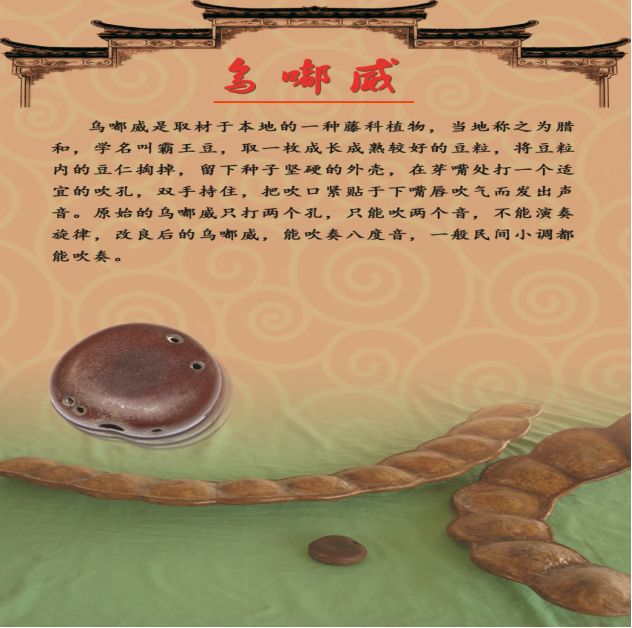

3、乌嘟威

乌嘟威木城文化站土巴拉乐队挖掘、整理演奏的土巴拉器乐演奏曲目《彝寨奏情》《欻豆》《吱吱qio》《阿奴布谍嘎那咧》等民族节目,分别获龙陵县第四届民族民间艺术节一等奖。保山市第四届歌、舞、乐大赛一等奖。云南省第四届歌、舞、乐大赛金奖。云南省第六届残疾人艺术展演赛银奖。其中,《彝寨奏情》和《欻豆》两个土巴拉器乐节目分别被中央电视台综艺频道《音乐桥》栏目和国际频道《走遍中国》栏目采访播放报道。2013年1月份,中央电视台国际频道(远方的家)栏目到我乡摄制了我乡的民族民间文化及土巴拉演奏节目《阿悖悖》。

民族服饰

彝族香堂人的服饰是用古老的织布机自己织的土布和麻布制成的,布料厚实,透气性能好,冬暖夏凉,全部都是纯手工制作,颜色鲜艳,花色稀奇,打扮奇特,服装的佩饰品较多,在现在看来这些服饰既是衣服,又是彝族香堂人艺术品。

民族歌舞

木城乡彝族(香堂人)传统舞蹈“窝者”,是木城乡一项传统的少数民族舞蹈活动,传承时间久,独具特色。它既可编排走上舞台,成为独具特色的民族舞蹈节目,也可是群众性的广场舞。在木城乡群众的业余文化生活中具有独特的意义。每当农忙过后,群众总是会围着火堆打起歌,跳起舞,遇到节庆、喜事时,更是通宵达旦,是木城乡少数民族传达喜悦以及对美好生活祝愿和赞美的一种重要手段。