乌木寨村地处龙陵县木城乡东北部,距乡政府所在地30公里,国土面积93.28平方千米,辖17个村民小组,有762户3342人,其中少数民族521户1876人。2021 年末,实现农民人均纯收入14370元。在现代化边境小康村建设中,乌木寨村以党建引领为抓手、以社会治理为帮手、以产业兴旺为助手、以美丽乡村为推手,举全村之力建设现代化边境小康村,让美丽边寨入画来。2021—2022年,总规划建设项目34个,计划投资6081.9万元,目前已开工建设28个项目,完工8个项目。

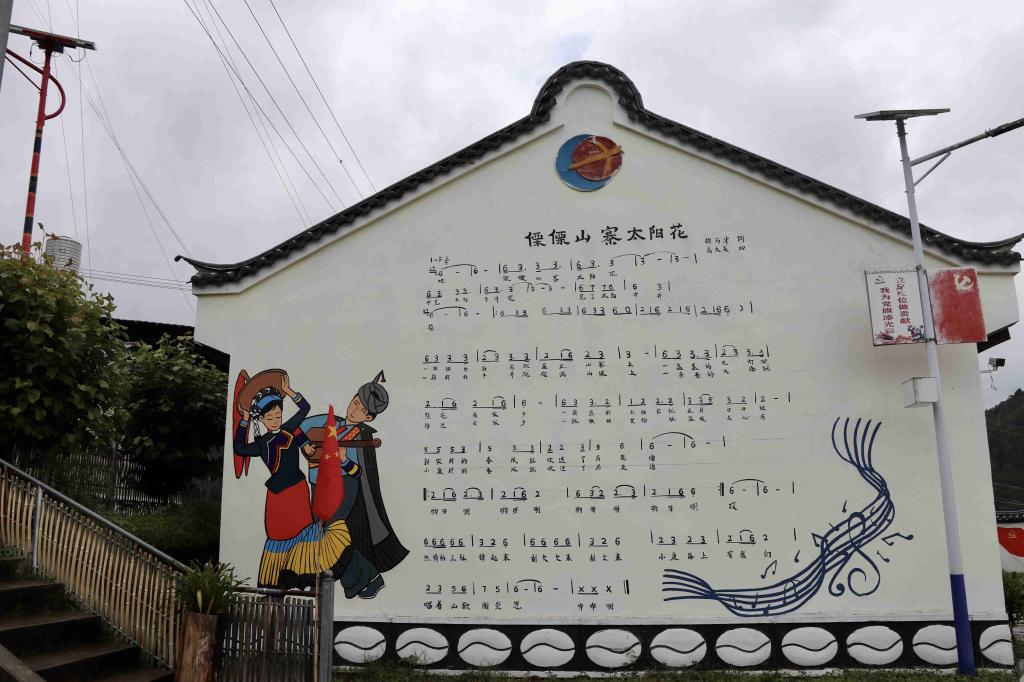

以党建引领为抓手,打造特色宜居乡村。建强基层战斗堡垒。将党员联系服务群众作为党群互助增感情的桥梁和纽带,推行串一回“门子”、讲一点政策、问一下民意、促一项工作、办一件小事的“五个一”模式,通过党员示范带头和主动联系,将各族群众带动参与到现代化边境小康村建设。积极探索抓党建促民族团结进步工作,党支部在每月组织生活中,通过支部动员和党员带头,坚持各族群众每月共唱国歌、共升国旗、共走边关,推动基层党建与民族团结进步创建相促互融。营造全民参建氛围。始终秉持“重在平时,重在交心、重在行动、重在基层”的理念,进一步铸牢中华民族共同体意识,紧紧围绕基层党组织建设、农村经济和产业发展、农村基础设施建设、乡村治理管理和挖掘、弘扬当地优秀民族文化等重点工作,将现代化边境小康村建设融入村域各项事业中,全村形成人人支持、人人参与的浓厚氛围。建立“与各族群众共谋、共建、共管、共评、共享”的农村人居环境整治新机制,把准“脉搏”、对症下药、凝聚共识,充分调动广大村民建设美好家园的积极性,集中力量开展志愿服务,调动各族群众共同参与人居环境整治的积极性。挖掘传承优秀民族文化。弘扬民族团结主旋律,讲好各民族团结奋进精神,鼓励各民族共同巡边、共固边防,全面筑牢强边固防防线,守护好神圣故土。挖掘保护彝族、傈僳族刺绣、民族服饰、土巴拉乐器等优秀传统文化,成立龙陵县乌绣刺绣专业合作社,带动51户群众发展傈僳族、彝族手工艺刺绣、民族服饰等产业。积极引导支持民族手工艺发展,加强对傈僳族、彝族文化挖掘整理,组建傈僳族、彝族民俗文化表演队伍6支和乐队1个,积极参加各种文艺演出,充分对外展示和交流丰富多彩的民族民间文化。不间断组织开展傈僳族阔时节、彝族火把节、打歌、射弩比赛、陀螺比赛等一系列以“中华民族一家亲,同心共筑中国梦”为主题的文化、体育、娱乐活动,促进民族文化交流和民族团结和谐。

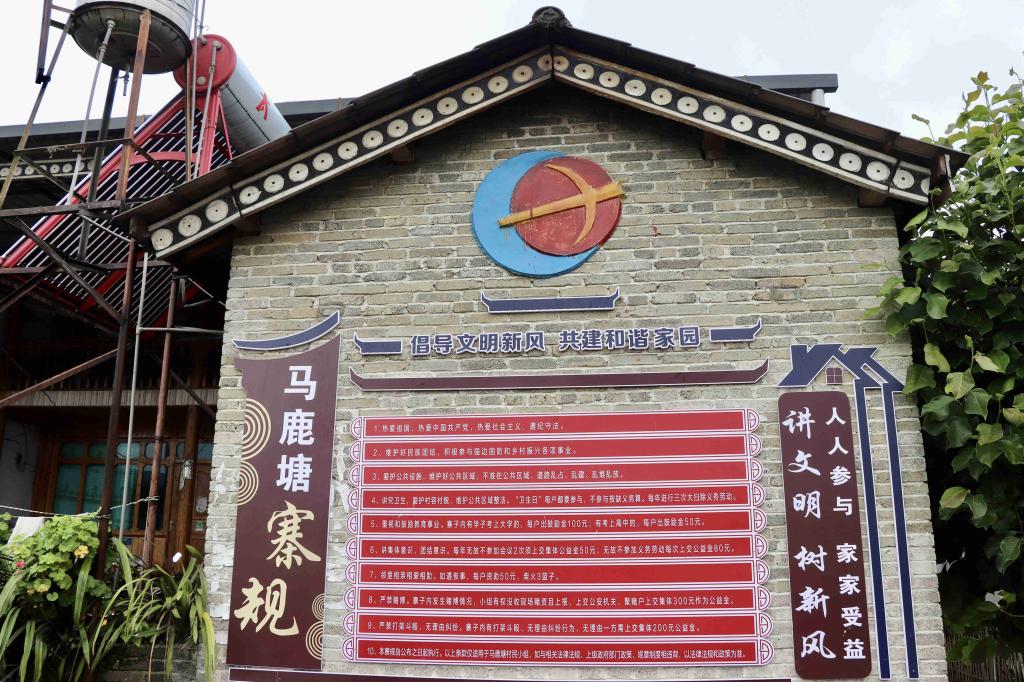

以社会治理为帮手,提升乡村治理效能。从完善体制、全面布局和创新方法三个方面着手,切实发挥政治引领、法制保障和德治教化作用,不断完善网格化治理和各类风险排查管控的基层治理方式,着力营造安全、和谐的良好社会风气。结合实际修改完善《村规民约》,从社会秩序、社会公共道德、村风民俗、精神文明建设等方面着手,推进村规民约实体化、简约化、规范化运作,强化德治约束作用。同时,结合各自然村实际制定寨规,推动形成“一寨一规”,提升社会治理成效,营造良好社会环境。马鹿塘小组是典型的傈僳族村寨,搬迁以前社会面貌、精神风貌均较为落后,经多渠道整合项目资金,对马鹿塘小组进行整组搬迁,搬迁后的马鹿塘群众在党支部带领下挪穷窝、换新颜。马鹿塘自然村建立教育支持奖励制度,营造重学爱学的浓厚氛围,自发形成只要小组中有考入高中的学生,每户村民出资50元给予支持鼓励,有考入大学的学生,每户村民出资100元给予支持鼓励的行动自觉,近年来多名学生考起重点院校,搬迁直过民族的教育得到跨越式发展,并形成了长效教育激励机制,有效增强了各族群众尊师重教意识,让国门教育得到了进一步发展。

以产业兴旺为助手,擘画乡村振兴图景。以自然风光为着力点,深入挖掘释放旅游潜力。结合乌木山万亩草山、魅力云海、生态黄羊肉的资源禀赋,围绕山地草原资源和生态资源优势,依托现有公路打造“休闲生活”空间,结合山地风光,构建“两线多点”的旅游空间格局,发挥“两线”的交错观光路线,打通各旅游功能板块的微循环交通体系,形成“吃喝玩乐体系”,推动休闲旅游产业发展。结合草山草地资源,多渠道发展壮大生态畜牧业,引入龙陵黄山羊核心种羊公司,示范带动龙陵黄山羊等生态畜牧业发展,坚持多点发力助推产业发展,成立乡村两级党员干部为主要骨干的产业发展领导小组,“一村一策”制定产业发展方案,积极发挥支部作用,充分利用党员会、户主会、走村入户等方式,鼓励、引导、帮助群众发展产业。鼓励党员致富带头,实现一个村民小组有一个党员致富带头人,全村形成了黄山羊、生猪、肉牛产业为主导,芒果、坚果、石斛、草果等各项产业齐头并进的多元化产业发展新格局,农民收入持续稳步提高。

以美丽乡村为推手,擦亮美丽边寨底色。以人居环境提升为切入点,着力建设美丽家园。坚持推“点”成“典”,抓“典” 成“景”,以乌木寨万亩草山、马鹿塘、大坪子、小新寨民族特色村寨为重点,着力将乌木寨万亩草山打造成生态观光、生态养殖的“党建+产业振兴”示范点,将马鹿塘、大坪子两个自然村打造成为支部作用发挥好、基层治理成效好、生态宜居环境好的“党建+社会治理”示范点。在全村范围内实施路域环境综合治理、村庄环境综合治理、农户庭院环境综合治理3个综合治理工程,在抵边村寨发动群众全面推开微花园、微菜园、微果园、微景观等“四微工程”建设,推动村规民约和“红黑榜”“门前三包”“卫生日”等常态化、制度化。结合现代化边境小康村建设,开展最美庭院、最美花园、最美果园、最美菜园、最美村庄、最美公路评比表彰活动,着力推动乡村面貌展现新变化、新突破、新气象,一批生态宜居的美丽边寨初步建成。